那么新问题就来了:如果说在市区很少看见飞机的原因是观察位置距离太远,那么飞到天上的飞机为什么同样很少看到呢?这就要从飞机的飞行状态说起了,飞机的飞行过程主要分为三大阶段,即起飞阶段、巡航阶段、降落阶段。那么问题就来了:既然有那么多飞机在城市上空飞行,为什么肉眼能看到的却很少呢?答案与人的观察位置以及飞机的飞行状态有关,我们先从观察位置说起:当我们身处市区时是很难很难看到飞机的,这是因为飞机距离我们实在是太远了。

为什么飞机降落前速度低却不会掉下来?

因为飞机在天空中飞行,往往飞机的附近没有相对地面静态的参照物,所以你会觉得飞机的飞行速度很慢,的确一架民航客机在一万米高空的巡航速度在800km/h左右,差不多相当于F1赛车比赛中极速的两倍多。但民航飞机在降落机轮触地前也依然会保持在200km/h以上的速度,必须要在飞机失速的临界速度以上飞行,否则就会发生事故。

飞机起飞降落时,为什么要打开窗户遮光板?

客机穿越云层,上升到高空以后,往往是万里无云,晴空万里的环境。特别是在白天飞行,强烈的阳光往往使靠近窗户的乘客感到刺眼,尤其是对于需要跨越时区的国际航班,更是影响乘客休息。比如说从东往西飞的航班,跨越亚欧大陆从亚洲向欧洲的,美国西海岸跨越太平洋到亚洲或者澳洲的,或者跨越大西洋从欧洲向美洲的,一路上都是逆地球自转而行,如果起飞时是白天,往往经过的地区也是白天。

跨域大西洋,太平洋,亚欧大陆,都是9-12小时左右的航班,也就是说,对于乘客来说,上了这个飞机,就没有黑夜,轻则不适,重则时差颠倒,生物钟紊乱。一般来说,远程航班的服务顺序是——登机,起飞,爬升,平稳后送餐,打扫,就餐后开始娱乐,休息,播放机舱保健操,休息,再送餐,打扫,降落。这个时间安排是符合人的基本生物钟的。

而射入舱内的阳光很显然在一定程度上会产生不好的影响。此外,对于一搭乘交通工具就自动进入睡眠模式的乘客。喜欢一上飞机就关闭遮光板,昏暗的环境很显然更利于休息。在没有遮光板以前,比较有实力,服务周到的航空公司会配发眼罩,耳塞。而有了遮光板以后,机舱环境更加舒适,人性化,到了正常应该休息的时候,机组调低客舱灯亮度,关闭遮光板,机舱内就进入了“黑夜”,虽然对于反正也要倒时差的旅客来说,不会起决定性的作用,但是多少自然体贴得多。

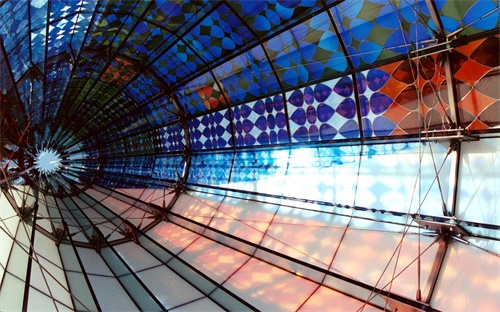

在最新的客机波音787上,更是采用了非常现代化的可调光变色玻璃,舷窗位置没有塑料遮光板,取而代之的是乘客可以自主调节,也受驾驶舱控制的电致变色玻璃,其使用效果是和遮光板一样的。然而,舒适是以牺牲安全性为代价的。人眼一旦适应了舱内昏暗的光线,一旦紧急进入户外,接受强烈光照,那么很难在短时间内适应,如果飞机遇到了紧急情况需要迫降,撤离,眼睛受到刺激的乘客显然无法迅速适应环境,生命安全受到挑战,这是其一,其二,很多航班的事故都出现在升空的十多分钟内,这时候一旦出事故,比起从高空坠落,多少看起来还有得救,而这时候出事故,一般都会遭遇起火,烟雾,落水等状况,打开遮光板,除了便于乘客适应舱外光线,更有利于观察外部险情,从而趋利避害。

如果飞机失去电力,舱内没有光线,打开遮光板有助于外部光线进入,同时也方便营救人员观察舱内情况。因此,世界各国现在都要求降落前,或者在遭遇恶劣天候的时候,打开所有遮光板,从而便于乘客和空乘尽快适应舱外环境。这是非常周到的安全考量。祝愿每个乘客的飞行旅途都安全顺利,而为了自己的旅途安全顺利,请一定遵守航班规则哦。

为什么飞机起降有时有失重感,有时没有失重感?

民航客机的正常降落,由于动作轻柔平缓,所以几乎没有失重感。只有军用机动作比较粗暴,才会有比较明显的失重感。据俄罗斯武装力量红星电视台报道,俄军不久前公布了两年前在叙利亚坠毁的安-26军用运输机的细节。当时机上共有33名乘客和6名机组人员,其中有一名俄军少将,以及众多高级军官,这是俄军在军事介入叙利亚以来的最惨重损失。

这次坠机事故很蹊跷,安-26运输失事时的天气条件并不复杂,也没有任何防空导弹等武器发射的迹象。机长是一级飞行员,失事的安-26飞机飞行时长超3000小时,多次在赫梅米姆空军基地起降,飞机坠毁在距离跑道500米的地方。根据俄军描述的飞行状态,这架安-26运输机显然是在进行“阿富汗式降落法”的时候坠毁的。

阿富汗式降落法是一种大角度俯冲降落方式,粗暴简单,在几千米高度接近机场跑道时突然一头扎下去,剧烈地俯冲下降,这在战时可以有效地规避单兵地空导弹的伏击。但一旦操作不慎飞机就会坠毁,连拉起复飞的机会都没有。这种降落法要从上世纪80年代的阿富汗战争说起,当时苏军发现,大部分被美制毒刺导弹击落的苏军战斗机或直升机,是在机场附近的低空降落航线上受到伏击而被击落的。

“毒刺”是有史以来击落敌机最多的防空导弹。从1986年开始,美国中央情报局向阿富汗抵抗组织提供了大约500枚“毒刺”导弹和250具发射器。根据1993年出版的美国高炮年鉴记载,在阿富汗战争中,阿富汗游击队仅发射了340枚美制FIM-92A毒刺单兵地空导弹,就取得了击落了269架苏军飞机的辉煌战果,杀伤率高达79%。

尽管该数据有些涉嫌夸大,但仍说明“毒刺”对这场战争的巨大影响,这种武器被称为“苏联空军最大敌人”一点也不为过。在战争后期,几乎每天都击落一架苏军飞机,游击队打的苏联空军都要崩溃了,以至于米-8运输直升机和米-24武装直升机的机组人员的每一次战斗任务起飞,都像是一场生离死别。在机场降落航线打苏联飞机是美国人想出来的,当年美国总结了很多打击苏联武装直升机的战术。

最经典的就是让游击队肩扛单兵导弹埋伏在苏联机场附近,伏击在起降过程中呆头呆脑的战机和直升机。一般来说,飞机在准备降落时,速度和高度都很低,面对突如其来的导弹打击,基本没有躲避的能力,即使飞行员强行操控飞机机动摆脱,也会因为速度和高度过低造成坠机。阿富汗游击队有了“毒刺”导弹以后,扭转了在面对苏联武装直升机时只能被动挨打的局面,游击队不再是猎物,而是反过来成为猎人。

毒刺导弹迫使苏联直升机采用高空攻击,火力打击效果大打折扣。为此苏联飞行员被迫总结和发明出了“阿富汗式降落法”,就是飞机以较高的高度飞临机场上空,保持在“毒刺”防空导弹的最大射高之上飞行,通常为3500米以上,毒刺导弹对这个高度的飞机威胁较小。毒刺的常用射程和射高在3500左右,于是苏军要求飞行员操控飞机降落时,必须以高于毒刺常用射程的高度飞到达机场上空,减速、放下起落架、襟翼,然后快速以大下滑角着陆,飞机将会以近乎垂直的角度“砸”在机场跑道上。

同时,飞机起飞时,也要功率全开,以最大角度加速爬升,尽管这样做对飞机寿命有损害,但苏联空军被毒刺导弹逼的,已经没有别的选择了!阿富汗式降落法也叫“最小航线降落”,一般在战时或防导弹袭击时才会采用,只有做到领航精算、动作精确、修正精准,才能保证着陆的万无一失。由此也可见苏军飞行员的手艺高超。飞机在下滑过程中可能面临各种状况,例如距离跑道已经很近,但飞机位置的高度仍过高。

按照要求,距跑道1公里时,飞行高度应为80米,最多不超过100米。如果高于这个数字,飞行员就不得不侧滑着陆。侧滑着陆的风险很大,稍有不慎,就会撞向地面。如果在大角度俯冲式降落过程中,如果操作不慎,会失败的很惨。例如上图,2018年3月俄空军一架安-26军用运输机在叙利亚赫梅米姆空军基地降落时失事,这架安-26军用运输机正在进行“最小航线降落”时不慎坠毁。

飞机在接近机场时,不飞五边或四边,突然而直接地俯冲,以近乎垂直坠毁的俯冲方式,直接降落在跑道上,尽管这样做很危险,但是可以有效的躲避毒刺导弹的打击。因为整个降落过程都在机场的地面防卫圈内,游击队不容易渗透进来。当满载士兵或货物的高价值运输机降落时,俄军还会出动米-24“雌鹿”武装直升机进行贴身护航。这种护航任务被称为“马特洛索夫护航”。

是因为苏军米-24武装直升机飞行员要以座机为盾牌,为满载士兵的伊尔-76运输机挡掉来袭的毒刺导弹,后来有些米-24飞行员自称为“马特洛索夫”,马特洛索夫是卫国战争中苏军一名用身体堵住德军机枪碉堡的战斗英雄。此后这种悲壮的贴身护航方式就被称为“马特洛索夫护航”。在去年6月,俄罗斯总统普京访问塔吉克斯坦,当普京来访专机降落,以及结束访问乘坐伊尔-96-300专机从杜尚别国际机场起飞时,俄军驻杜尚别第303架独立直升机中队都起飞2架米-24“雌鹿”武装直升机在普京专机两侧为其护航,确保普京专机能够上升到安全高度,以避免潜在的便携式防空导弹/火箭弹偷袭。

每天天上都飞着这么多飞机,为什么肉眼能看到的那么少呢?

为这位善于思考问题的提问者点赞,在大城市,每天天上确实有很多飞机在飞行,比如说说昆明市,每天大约有1115架次的航班在长水机场起降,相当于每小时有46架客机在该市上空飞行。那么问题就来了:既然有那么多飞机在城市上空飞行,为什么肉眼能看到的却很少呢?答案与人的观察位置以及飞机的飞行状态有关,我们先从观察位置说起:当我们身处市区时是很难很难看到飞机的,这是因为飞机距离我们实在是太远了。

由于飞机起飞和降落时会产生很大的噪声,再加上航空器本身对地面是存在着巨大安全隐患的,因此机场往往会离市区较远的位置建设。比如说昆明市的长水机场距离市区直线距离为23公里,上海市的浦东机场距离市区40公里,台北市的桃园机场距离市区33公里……哪怕是三四线的小城市,机场与市区的距离也是比较远的,比如说云南省昭通市的昭通机场,它与市区的直线距离约为8公里。

下图为深圳宝安国际机场,每日平均起降1116架次的飞机,是国内最繁忙的机场之一,即使每天有这么多飞机起降,人们在市区也是很难看到飞机在天上飞的。如此遥远的距离意味着我们是不可能通过肉眼到机场的,更不可能观察到正在机场起降的飞机。假如我们把观察位置从市区移动到郊区机场附近,那么结果就完全不同了——我们不但能够清楚地看到每个架次飞机的起降,而且飞机巨大轰鸣声带来的听觉冲击也能亲身体验。

那么新问题就来了:如果说在市区很少看见飞机的原因是观察位置距离太远,那么飞到天上的飞机为什么同样很少看到呢?这就要从飞机的飞行状态说起了,飞机的飞行过程主要分为三大阶段,即起飞阶段、巡航阶段、降落阶段。起飞阶段指的是飞机从滑跑加速到离地升空,然后爬升至一定高空域的过程;巡航阶段指的是结束爬升后,开始按照航线做匀速飞行的阶段;降落阶段指的是飞机结束巡航,开始下降飞行高度,直至着陆降落的过程。

飞机的起飞和降落只是一个很短时间内就能完成的操作,80%的飞行状态都处于按航线飞行的巡航阶段,而巡航高度一般为6000米~10000米的高空。下图为乘客视角下的巡航阶段飞机,飞机在万米高空巡航飞行时高度远远超过了云层,地面上的人是很难通过肉眼看到的。这个高度对于肉眼观察者来说意味着什么呢?假设一架空客A380大型客机正在万里无云的空中巡航飞行,巡航高度为8000米,航线正好从一名观察者头顶上略过。

那么这架世界上最大的客机在观察者眼里的尺寸就相当于一粒花生米,并且过远的距离早已将喷气式发动机的轰鸣声基本稀释完了。因此对于观察者而言,这架大型飞机只是一个高速移动的、细小的、无声的物体,如果不留心观察,这样的细微的现象是很容易被忽略掉的。更重要的是并不是每一天的天气都是晴空万里,许多云层都漂浮在几百米的低空,在这样的情况下就更加难以肉眼观察到巡航阶段的飞机了,这就是肉眼很少能看见飞机的原因。

可见如果有人想要看到许多飞机,那就必须要满足正确的观察位置和飞机适合的飞行状态两个条件才行,而同时具备这两个条件的地方只能是机场附近了。有兴趣的读者可以到机场附近弄个椅子坐着数飞机,一天24小时数下来能数出上千架,这样就能实现看见很多飞机的愿望了。下图为正在准备降落的飞机,住在这里的人们每天头顶上会略过几百架飞机,可以说看飞机看到烦了。

文章TAG:为什么飞机能飞万米高空 飞机降落为什么飞的很低 为什么 什么 飞机