近有风靡一时的影视剧《我的机器人女友》、《真实的人类》、《西部世界》及《爱,死亡和机器人》,除了在视觉上制造冲击感之外,更重要的是,这些影片围绕那些设定了程序的机器人,围绕机器意识的觉醒,从上帝视角,让拥有血肉之躯的人类,重新审视我们所生活的现实:制度的束缚、资本的裹挟、命运中难以被掌控的“命”的部分……“人性”与“智能”何者先行,与“生存还是毁灭”这样的经典问题一样,拷问每个人的灵魂。

被人工智能和机器人充分渗透的当下,“人性”会不会被重新定义?不过,看多了科幻影片,你或许会好奇:在生活中拥有一个AI伴侣是怎样的体验?现实中,机器人产业的前沿到底是什么样子?对于当下流行的“陪伴型机器人”,不同性别、种族、不同家庭和经济背景的人怎么评价?流水线如何制造“机器人伴侣”这部纪录片的主持人曾宝仪走访机器人制造厂 RealDoll 时,工程师详细介绍了这些如今已升级到类人类形态的机器人,他们的“肌肉”会微笑、眨眼,眼球可以被替换,甚至被设定了温度、模拟了心跳……与手机App联网之后,伴侣机器人的性格可以被重塑和改变,包括“性欲望的高、中、低”,开朗与活泼等等。

早在20世纪90年代,性爱机器人之父麦克穆伦就曾经表示,RealDoll 的创建源于这位艺术家对于人体模型的热爱。此后,被制作出来的人体模型在网站上曝光后,引起了专业学者对于其是否具有解剖学原理的好奇。于是,当时的人们开始发现玩偶市场的价值——标价可达10000美元,甚至胜过纪录片中如今逼真的娃娃——Harmony的6000美元价格,资本市场也随之蜂拥而入。

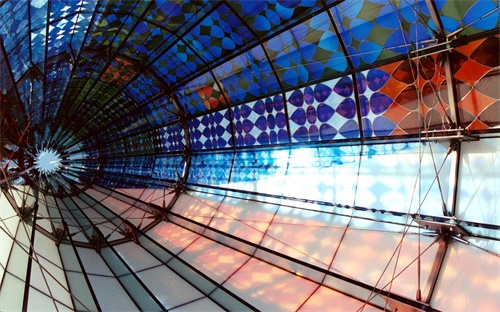

仿真是机器人玩偶的第一需求,不论制作材料是硅胶还是TPE(一种热塑性弹性体材料),触感都在变得更为真实。机器人工厂(截图来自纪录片《机器人伴侣》)个性塑造,成为了麦克穆伦注意到的、客户对真人玩偶的更高的精神需求,于是也就有了今天性爱玩偶的研发雏形。不过问题又来了:既然伴侣机器人的性格可以被重塑,TA的人格要如何被定义?TA又要如何回馈人类的感情?机器人伴侣的存在,对夫妻制度,是一种背叛吗?机器人伴侣市场兴起的“B面”纪录片对深度用户的采访非常有意思,在这部纪录片中,机器人伴侣的使用者大都表示曾经或始终处于被人奚落的生活状态。

一位英国科西嘉岛的深度用户表示,他会给机器人妻子摄影、带着她上街,去酒吧、餐厅,就像带着自己的女朋友一样。不过,“一些人一开始会觉得我是个疯子,时间长了,大部分人习惯了,依然有人用异样的目光看着我的伴侣。”这位深度用户并不避讳人机相处模式给自己造成的一定程度的社交阻碍,然而,并不是每一位机器人伴侣的使用者都能够抗住社会施加的无形压力。

文章TAG:机器人 OFweek 生活 OFweek机器人网 生活中哪些属于机器人